百年理工 口述实录|蔡志坡:从学子到先生,90岁老教授的70余载水运情

【编者按】

百年理工,根深叶茂。在学校百年征程中,一代代理工人逢山开路、遇水架桥,用青春和汗水在祖国大地上书写壮丽篇章,绘就辉煌画卷。他们是理工历史的见证者、参与者、书写者,他们的经历独一无二,他们的回忆刻骨铭心,他们的故事感人肺腑。为此,特开设“百年理工 口述实录”专栏,通过邀请老一辈理工人讲述他们的经历,重温理工故事,共述理工情怀,构建理工记忆,传承理工精神。

人物介绍:

“我是一个‘小人物’,大海中的一滴水,从大海中来,最后要归于大海。虽然我这一辈子没做出什么惊天动地的大事情,却也在党的教育下,竭尽所能完成每一件工作。”

蔡志坡

蔡志坡,1935年12月出生于上海,籍贯江西九江,中共党员,1957年作为原武汉水运工程学院首届毕业生留校任教,用七十余载光阴书写了坚守与传承的动人篇章。他深耕教学科研一线数十载,享受国务院特殊津贴,获评湖北省委科教部优秀党员、交通部优秀教师等荣誉称号,参与科研项目斩获国家发明三等奖,荣获“光荣在党50年纪念章”,这些荣誉背后是他乐观向上的人生态度与坚守笃行的精神力量的体现。

2025年10月25日,九旬高龄的蔡志坡教授在女儿蔡菁副教授陪同下走进校史馆接受了采访。他银发如霜却难掩矍铄神采,全程声音洪亮,谈笑风生,豁达爽朗。忆起求学时的青涩趣事,他笑意盈盈;谈及从教时的攻坚岁月,他眼神明亮;聊起学校变迁与发展,他语气笃定。

忆求学岁月 承师道初心

我是1935年12月在上海出生的。小时候正赶上抗战,到处都不安定,跟着家人四处奔波,没个安稳日子。也正因为这样,我早早地就明白,能踏实过日子、有书可读,是件多不容易的事儿。最早我是在南岳小学开始读书的,后来考上了国立八中,还挺幸运的,是全公费的学生。1949年长沙和平解放后,我就跟着姐姐去了岳麓山边上的清华中学读高一。在清华中学的时候,我接受了党的启蒙教育,学习了社会发展史、中共党史,慢慢才明白,党到底为啥能打赢革命、取得胜利。

后来我转学到云麓中学,还在那儿加入了共青团。可我总觉得,云麓中学的学习氛围比不上清华中学,才读了一学期,就又跟姐姐转回清华中学了,一直读到高中毕业。说真的,1949年8月长沙和平解放,对我来说是个特别重要的转折点——之前我就是个啥都不懂的半大孩子,从那之后,才慢慢变成了有自己想法的青年。

到了1952年,我考上了武汉交通学院,就是后来的武汉水运工程学院,学的是船机系的船舶机器与机械专业。我们同学来自全国各地,还有不少调干生,大家学习的劲头都特别足。那时候学校是学苏联的模式,每个班都有个“班三角”,就是班长、团支部书记和班主席一起管着班里同学的日常学习、生活,还有文体活动这些事儿,我当时还当过班长。到了1956年,我读大四的时候,光荣地加入了中国共产党。

回想起来,那时候我们学生的日子过得特别开心,大家处得也亲。毕业之前,我们全班的共青团员还一起拍了张合影,留作纪念。

5201班共青团员毕业合影留念(第三排右一蔡志坡)

当时的校舍条件十分简陋,我们睡的是上下铺的吊床,模拟海员的生活习俗。虽说条件这样艰苦,但学校的老师都特别有威望,像数学老师习传裕、物理老师宋百廉、化学老师孙锡三、教机械制图的游和熊老师、教理论力学的方为表老师,还有教材料力学的辛德坤老师,都是很厉害的。在这些老师的悉心教导下,我踏踏实实地学了很多专业知识,也为后来我的教学工作打下了扎实的底子。

那时候正好处于全国都学习苏联的时候,不管是学制、教学计划,还是教材,全都是参照苏联的模式。可那时候大部分老师会的外语是英语,碰到俄语教材,都觉得特别难。但老师们一点都不怕,于是便突击学俄语,还翻译了好多俄语教材给我们学生用。刚开始的时候来不及用铅字印,就先用油印的讲义代替,一直到后来,才慢慢用上正式的铅印教材。

让我印象最为深刻的是教理论力学的方为表老师,他讲课特别好,能把难以理解的内容讲得浅显易懂,还特别会帮我们学生快速弄懂难点。他以前是海事职业学校的中共地下党负责人,解放后当了学校的教务主任。1955年学校成立港机系,从筹备、招生到聘请教师这些事儿,他都参与了,还当了第一任的系主任。党的十一届三中全会之后,他又当了基础课部的主任。方为表老师不光思想觉悟高,业务能力也特别强,一直都是我学习的榜样。虽然他去世好些年了,可我每次一想到他,心里还是肃然起敬。

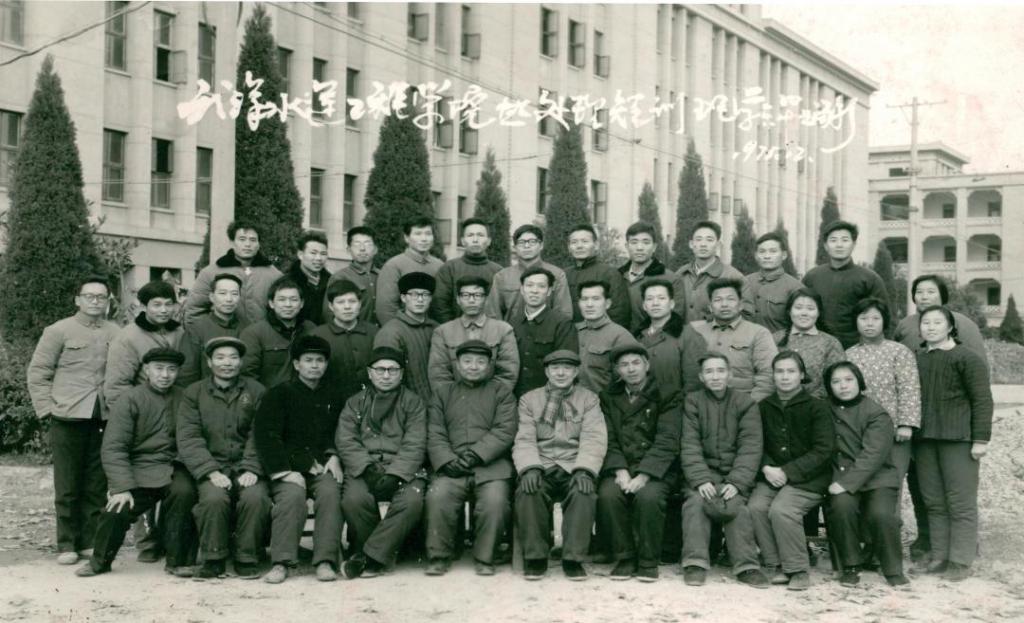

1984年11月武汉水运工程学院师资工作会议代表留影(第一排右五方为表)

忆校园变迁 念先贤院长

1953年,学校改名武汉河运学院,并陆续兴建了教学楼、宿舍、图书馆和操场等基础设施。食堂最初由简易竹棚改建,直至1954年被大雪压垮后,才重建了正式的食堂兼礼堂。学校最早的校址在下新河的一个小岛上,老师学生进出都得走校外的路,特别不方便。1954年武汉防汛结束后,学校专门修了一座校桥,这才终于能从正门自由进出。到了1957年,学校改名武汉水运工程学院,我也成了新校名下的第一届毕业生。那时候学校急需充实教师队伍,我没半点犹豫就响应党的号召,选择留校教书。

在我忙着教书、做科研的这些年里,实打实见证了母校一步步发展壮大。从最开始校舍简陋,到后来慢慢建起教学楼、学生宿舍、图书馆;从最早的武汉交通学院,到改名武汉河运学院、武汉水运工程学院,再到1993年武汉河运专科学校并入后改叫武汉交通科技大学,2000年又和武汉工业大学、武汉汽车工业大学合并,成立了武汉理工大学。母校每一次改名、每一次扩建、每一次加新专业,我都清清楚楚看在眼里,也牢牢记在心里。不仅如此,我还亲身经历了学校的专业变化,从最开始主要建设水运相关的专业,慢慢新增了计算机、自动化、外语、哲学、管理这些专业,最后形成了综合性大学的格局。另外,武汉水运工程学院的教学大楼,后来成了武汉市的优秀历史建筑,还入选了中国20世纪建筑遗产名录,那可是几代水运人都觉得特别光荣的事情。

在见证母校发展的这些年里,有一位校领导我到现在都记得特别清楚,就是张德甫院长。他自50年代末从大连调过来之后,好多年都是他主持学校的工作,后来退休了改当顾问,心里还是一直惦记着学校的发展。建校那会儿,他坚持按正南正北的方向规划校园建筑,没同意武汉市提的“跟长江走向平行”的方案,学校核心的那片建筑群,到现在还一直受到校友们的称赞呢。张院长是知识分子出身的老革命,特别懂得教学的规律,一直推动着改善办学条件,也特别看重人才培养,还牵头编写了适合新学科的特色教材。他这人特别亲民,做事也实在,经常往老师学生堆里扎,了解大家的需求。张院长在学校待的时间长,眼界宽,学问又做得深,真是给学校的建设打下了特别扎实的基础。

1975年热处理短训班毕业合影(第一排左五张德甫,左四陈英)

讲台耕耘 科研攻坚 工会暖情

当时学校刚经历院系调整,师资特别缺,于是从调干生和我们这些应届学生里,选文化基础好的直接留下来当老师。我就是这么被选上的,当时我们两个班一共选了12个人,分到了不同的教研室。有教专业课的,有教基础课的,有人教内燃机,有人教蒸汽机,我主讲造船、管理等专业的机械原理和零件课。那时学校老教师既少也忙,没法专门教年轻老师备课。我们这些年轻老师就去听老教师上课,学他们的板书、讲课重点和教学方法。我们虽然懂课本知识,但“懂得”和“会讲”不同,需积累经验。一般来说年轻老师都需要老教师“带一带”,摸索讲课门道,但由于当时每个教研室都缺人,我们差不多是一个人顶一个岗位,也正因为这样,我们更不敢懈怠,只能抓紧学、抓紧练,就怕自己没准备好,耽误了学生。

机械原理教研小组人员合影(后排左二为蔡志坡)

从开始听课学习,到我自己真正站上讲台,前前后后大概准备了两年。那时候学校人手紧,我就先从助教干起:帮老教师改作业,辅导学生做课程设计,学生有不懂的问题,我也帮忙答疑。到自己上课的时候,那时候年轻嘛,没觉得怕,也不紧张,就顺着自己准备的内容慢慢讲。讲完就有经验了,比如第一次讲某个知识点,可能没说清楚,学生眼神里都是困惑;到第二年再讲这个内容,我就知道要多举个例子、多解释两句,把没说透的地方补上。这些都是靠一次次上课的实践,慢慢把教学水平提上来。

现在查资料有线上平台、有人工智能,当年可没这些。备课查资料、做教学研究要找依据就全靠学校的图书馆。好在我们是工科院校,交通部给了投资,图书馆的资源还不错,那时候我常泡在图书馆里,翻阅一本本纸质书,把需要的知识点、教学案例记下来,攒着用来备课。

我一直觉得,要教好学生,自己得先有“真本事”。上学时我便养成了踏实学习的习惯,成绩始终优良,从未挂科,更不赞成“死读书”。我是学船机出身,却把电能知识也学得扎实;研究LOGO冷弯机时,既懂机械设计,也能攻克电路难题,靠的就是“触类旁通、一通百通”的劲头。这份扎实功底,也为我后来获评交通部优秀教师、享受国务院特殊津贴打下了基础,但对我而言,这些荣誉不是终点,而是对“好好教书”这份初心的肯定。

科研路上的突破,同样是“基础”与“机遇”共同作用的结果。早年我们曾帮武钢解决过一个技术难题:他们有一台25吨的吊车,计划升级到40吨,当时已经拿出了改进方案,但缺少理论验证。我们反复验算,最终证明方案可行,帮他们顺利拿到了合格证。在推进T型梁装焊机研发时,T型梁结构复杂,涉及龙骨、外板、肋骨的焊接衔接,我虽非焊接专业出身,但凭借对机械原理的熟悉,成功设计出自动焊实现路径,顺利完成任务。

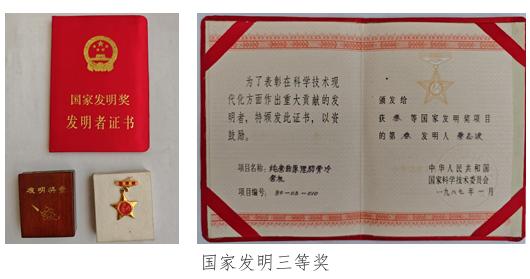

最难忘的是参与王呈方老师主持的肋骨冷弯机的研发。当时王呈方老师了解到在造船系授课的我对船机、船体比较熟悉,便向我发出了参加研究的邀请。传统三点式弯曲工艺会让肋骨产生额外剪切应力,弯出的构件易有拱度、不平行,王老师提出“四点式纯弯曲”新思路,能减轻应力、提升成型精度。他先在万能材料试验机上验证了思路可行性,随后我结合对船体、船板、线形的了解,顺利完成机器设计。这项成果不仅提高了肋骨工艺的可靠性,还为造船行业作出重要贡献,荣获交通部科技发明一等奖和国家发明三等奖(我为第三发明人)。后续团队又将人工控制升级为自动控制,再添一项奖项。也因这些科研贡献,我被评为湖北省委科教部优秀党员。这让我更加确信:科研没有捷径,扎实的积累,就是迎接机遇的最好准备。

1980年国家技术发明三等奖:纯弯曲原理肋骨冷弯机(第三发明人蔡志坡)

1984年到1996年,我兼任校工会主席的12年,是一段“为教职工办实事”的难忘时光。我只是普通教师,从未接触过工会工作,罗人杰书记找我谈话时,我还曾犹豫:“我做业务出身,怕做不好群众工作。”但他一句“老党员要服从组织安排”,让我下定决心:要么不做,要做就做到最好。

刚接手时,工会工作还停留在“发物资、办补助”的基础层面,学校从未召开过教代会(教职工代表大会)。随着国家对工会工作要求的提升,1985年第一个教师节前后,教育部和中国教育工会联合颁布《高等学校教职工代表大会暂行条例》,我国高校教代会迈入法制化时期,学校顺势决定成立教代会,启动教代会筹备工作。它虽不是权力机构,却承担咨询、监督、评议、审议四项核心职能,要切实反映教职工心声,这对于我来说是全新的挑战。我牵头摸索流程,收集意见,逐步搭建起了教代会的工作框架。

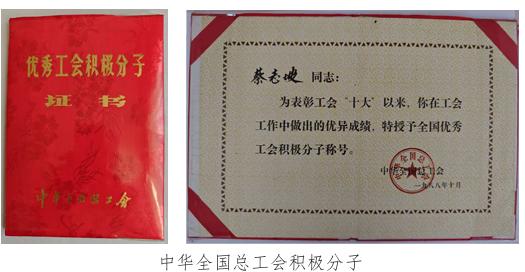

后来,全国教育工会时隔十多年召开第三次代表大会,因学校工会工作成效显著,我不仅当选湖北省教育工会代表,出席全国教育工会第三次代表大会,并被当选全国教育工会三届委员(同批当选为委员的湖北省代表,有武汉大学工会主席、湖北省教育工会专职副主席,共三人),见证了全国教代会制度复苏与规范的关键节点,以及我校教代会制度逐步整合完善的过程,我还获评中华全国总工会积极分子。我从未刻意追求荣誉,但每当看到教职工的诉求得到回应、难题得到解决,便觉得所有付出都值得。

这些年的经历让我始终坚信:机遇永远留给有准备的人,无论是教学、科研还是管理服务工作,“踏实做事、真心付出”都应该是不变的底色。

不负好时代 坚守赤子心

谈及生活态度,他的脸上露出爽朗的笑容:“千万别懒,要勤快。我现在每天还游泳,脑子也没糊涂,好多同龄人都不在了,我觉得自己状态还行。所以不管是年轻人还是已经退休的人,都要多锻炼,保持顽强的生命力。还有很重要的一点,情绪要调整好,别太计较。社会发展有起伏,心态得放平。顺境时不飘飘然,遇到问题也不妄自菲薄,能正确看待自己。对社会上若有不满意的地方,别发牢骚,要以主人翁的态度去想办法解决。”

采访末尾,蔡教授面带温和的笑意说:“现在国家正处于最好的时期,过去不敢想的事如今都能实现,就像航天领域的成就,真的很了不起。我们正处在好时代,同学们比我们幸运太多。我们过去日子过得很苦,现在有这么幸福的生活,你们一定要珍惜这来之不易的机会,把学习搞好、业务掌握好,也要提高思想觉悟。当下可能有些方面不尽如人意,但别埋怨,要相信国家能做好、能治理好。”

后记

蔡教授不仅以行动诠释了一名老党员的责任,更以乐观豁达的人生态度,感染着身边的每一个人。退休后,蔡教授在1996年至2005年期间担任学校老年协会副会长,义务投入大量时间和精力组织老年协会活动;2003年至2005年担任余区一支部书记期间,被评为学校先进党员,2021年建党一百周年之际,荣获“光荣在党50年”纪念章。

蔡志坡教授的理想抱负在与母校共同成长中得以实现,如今九旬高龄的他仍居住在武汉理工大学余家头校区内,目睹水运湖旁的日出,看着五星红旗在教学大楼上飘扬,心中满是自豪。

(口述:蔡志坡 采访、文字整理:王细桃 姜灿 视频制作:王细桃 杨本鑫 吴梦思 审核:宋卫红)

【小资料】

1945年,随着抗日战争的伟大胜利,国家百废待兴,航运事业亟待建设发展。国民政府教育部任命刘开坤负责筹办海事职业学校,1946年1月1日,国立海事职业学校举行开学典礼,校址设在武昌下新河。1949年5月,武汉解放,国立海事职业学校由武汉市军事管制委员会交通接管部接管。同年7月,中原临时人民政府决定开办交通学院,校址设在汉口宝丰二路。同年8月,国立海事职业学校合并到交通学院,在武昌下新河海事学校旧址设立航业系,作为交通学院分部。交通学院设邮政、电讯、公路、航业4个系和11个课(专业)。1951年学校更名为中央人民政府交通部武汉交通学院,院部迁至武昌下新河,汉口宝丰二路校址为分部。学校以培养内河交通运输高级技术人才为主,改名为武汉河运学院。此后,办学规模不断扩大,学校建设不断发展,从1956年底开始,在武昌余家头开始兴建新校园,1957年改名为武汉水运工程学院。学校几易其名,开基创业,奠定了在中国水运工程和内河航运领域重要地位的最初基础。1965年学校党政机关迁至余家头新校址。1992年7月,武汉水运工程学院和由1945年创办的广东省立潮汕高级商船职业学校发展而来的武汉河运专科学校合并,1993年更名为武汉交通科技大学。到2000年,学校发展成为以水运工程和航运技术为主要特色,水陆并举、河海兼顾,工科为主,含理、工、文、经、管、法、哲多学科的交通部直属重点大学。2000年5月,武汉交通科技大学与武汉工业大学、武汉汽车工业大学合并组建武汉理工大学,原校区成为武汉理工大学余家头校区,保留具有交通运输特色的教学科研单位。